Subtotal: $

Checkout-

Deine Arbeit liebt dich nicht

-

Paradies Arbeit: ein göttlicher Rhythmus

-

Die Apurímac-Klinik

-

Geschaffen für die Arbeit

-

Die Liebe zur Schweißnaht

-

Leserreaktionen

-

Geschwisterliche Sorge

-

Benedikt von Nursia

-

Neuvermessung der Arbeit

-

Hof-Übergabe

-

Solidarität in der Gig-Economy

-

Die leeren Hallen von Paris

-

Keusch, arm, gehorsam – Klöster boomen wieder

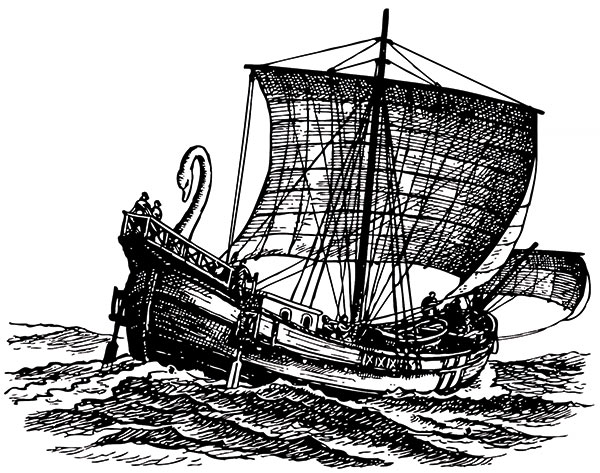

Segeln wie ein griechischer Held

In einem kleinen Boot, Wind und Wellen ausgesetzt – ein Stück homerische Freiheit.

von Adam Nicolson

Freitag, 11. Juli 2025

Nächster Artikel:

Entdecken Sie andere Artikel:

Ich erinnere mich an einen Morgen vor einigen Jahren, an dem ich mich so glücklich und frei fühlte wie nie zuvor. Es war Anfang Mai, ich war allein auf den Hebriden und hatte mein kleines Holzboot in eine ruhige Buchte an der Ostküste von Harris gesteuert. Das Boot war perfekt: fünf Meter lang, mit einem Rumpf aus Lärchenholz und einem Eichenrahmen. Es hatte ein einfaches Luggersegel, dessen ockerfarbener Stoff sich, wenn der Wind ihn füllte, in einer langen Sichelkurve über mir vom Bug fast bis zum Heck erstreckte. Ich konnte dort sitzen, eine Hand an der Pinne, die andere an der Schot, und beobachten, wie diese schöne Form das Boot vorantrieb, als ob es von einer verborgenen Magie angetrieben würde.

Aus der Bucht wehte mir eine leichte Brise über die linke Schulter. Ich hatte noch etwa fünfzehn Seemeilen vor mir, aber das Boot glitt mühelos durch die sanften Wellen der Minch. Das Meer glitzerte in der Sonne, und ich musste meine Augen vor den kleinen Lichtstrahlen schützen, die von den Wellen reflektiert wurden. Zwei blasse Rundkopfdelfine schwammen an mir vorbei, tauchten gemeinsam zum Luftholen auf und wieder ab. Ein langer schwarzer Minkwal glitt vorbei, so dunkel wie das Meer selbst, und entfernte sich langsam in Richtung Süden. Am Himmel kreisten Klippenmöwen und ein großer Skua über der perfekten Meereslandschaft.

Collage mit einem Foto des Autors, der mit einem kleinen Hebriden-Lugger namens „Broad Bay“ im Minch segelt, einer Meerenge an der Westküste Schottlands, die Shiant Islands im Hintergrund. Alle Fotos von James Nutt. Verwendet mit Genehmigung..

Aus der Bucht wehte mir eine leichte Brise über die linke Schulter. Ich hatte noch etwa fünfzehn Seemeilen vor mir, aber das Boot glitt mühelos durch die sanften Wellen der Minch. Das Meer glitzerte in der Sonne, und ich musste meine Augen vor den kleinen Lichtstrahlen schützen, die von den Wellen reflektiert wurden. Zwei blasse Rundkopfdelfine schwammen an mir vorbei, tauchten gemeinsam zum Luftholen auf und wieder ab. Ein langer schwarzer Minkwal glitt vorbei, so dunkel wie das Meer selbst, und entfernte sich langsam in Richtung Süden. Am Himmel kreisten Klippenmöwen und ein großer Skua über der perfekten Meereslandschaft.

Lange Wellen rollten aus nördlicher Richtung heran, jede hundert Meter von Kamm zu Kamm und etwa zweieinhalb Meter hoch. Über einem versteckten Kliff türmten sie sich zu einer mehrere hundert Meter langen Gischtwand auf. Eine im Sonnenschein glitzernde weiße Welle, die brach, fast wie auf Hawai. Ich hielt mich südlich davon und glitt weiter über das Meer, das wie eine Art bewegliche Hügellandschaft wirkte.

Es war ein Morgen voller Leichtigkeit. Das Meer und der Wind trugen mich zu meinem Ziel, und das Schaukeln des Bootes während dieser drei oder vier unvergleichlichen Stunden auf dem weiten Atlantik wurde für mich zum Vorbild für ein Leben in einer Willkommen heißenden Welt.

Die Schönheit des Segelns, insbesondere in einem kleinen Boot, beruht auf dieser Art von Mobilität. Nichts ist starr. Das Boot bewegt sich, der Steuermann bewegt sich im Boot, das Meer und der Wind bewegen sich, das Segel, die Schoten und das Ruder bewegen sich. Ihre Anordnung ist nur jeweils in einem bestimmten Moment stimmig. Eine Konstellation, die für ein oder zwei Minuten funktioniert, passt nicht mehr, sobald der Wind dreht und sich das Meer verändert. Vielleicht ist das Gefühl der Vollkommenheit, das man beim Segeln empfindet, wenn es so perfekt ist wie an diesem Tag, ein Produkt der Abfolge vorübergehender und vergänglicher Lösungen. Es fühlt sich an wie Fliegen oder wie der Traum von Ikarus.

Illustration von Bitter/AdobeStock. Verwendet mit Genehmigung.

Es ist ein Paradoxon. Nichts könnte weniger frei sein, als mit einem kleinen Boot aufs Meer hinauszufahren. Man ist allen möglichen Zwängen unterworfen. Das Meer selbst ist unberechenbar. Man kann nie ganz sicher sein, dass die Takelage und der Rumpf in Ordnung sind und dass man den Ungewissheiten gewachsen ist, die der Prozess mit sich bringt. Es ist genauso gefährlich wie Klettern. Und doch entsteht aus diesem Käfig der Ungewissheit, wenn man am Steuerrad die richtigen Lösungen findet und die vorherrschenden Gegebenheiten kennen gelernt hat, ein Gefühl unvergleichlicher Freiheit.

Ich bin mir nicht ganz sicher, warum das so ist. Ein instabiles Boot mit einer unberechenbaren Takelage ist nicht gerade der Ort, an dem die Geistesgeschichte je nach Sicherheit oder Komfort gesucht hat. Der zeitgenössische deutsche Philosoph Peter Sloterdijk wies darauf hin, dass sich die westliche Philosophie meist der Festigkeit der Erde zugewandt hat, um das Leben zu verstehen und sich darin wohlzufühlen. Philosophen, so Sloterdijk, hätten einen „allgemeinen Weltboden“ als Teil eines umfassenden „Terranismus“ entwickelt, auf den sie ihr Denken stützen. Das westliche Denken sei seit langem bestrebt, „Fundamente“ für sein Handeln zu schaffen. Kein Gedanke könne gültig sein, ohne dass zuvor eine solide „Grundlage“ geschaffen worden sei. „Grundlagen“ seien der Ort, an dem die Wahrheit ihren Ursprung habe.

Was wäre, wenn wir, wie Sloterdijk fragt, „Terranismus“ durch „Marinismus“ ersetzen würden? Wenn wir alle Marinisten würden, wäre die Suche nach „Grundkonzepten“ vorbei. Niemand würde sich mehr für endgültige Schicksale interessieren. Bewegung und Reise würden zum Selbstzweck werden. Weggehen wäre genauso gut wie Ankommen. Wir blieben mobil.

„Stellen Sie sich eine philosophische Fakultät vor, die auf das Meer ausgerichtet ist“, schlug Brian O'Keeffe, Philosoph am Barnard College, vor, als er über Sloterdijks Idee nachdachte. Sie würde sich ‚als schwimmende Fakultät oder zumindest als Hafenbehörde des alten Europas‘ konstituieren. Der Philosophiezweig als Abteilung für maritime Angelegenheiten; Philosophen als Hafenmeister und Schiffsausrüster; Kant und Hegel in Badehosen. Wenn man sich eine „nautische Neuformulierung der Philosophie“ vorstellte, wäre Nietzsches „Die fröhliche Wissenschaft“ vermutlich der Schlüsseltext des philosophischen Lehrplans. „Schickt eure Schiffe in unbekannte Meere!“, ruft er aus. „Steigt an Bord! … Auch die moralische Erde ist rund! Auch die moralische Erde hat ihre Antipoden! … An Bord, ihr Philosophen!“

Illustration von Bitter/AdobeStock. Verwendet mit Genehmigung.

Mit einem kleinen Boot auf dem Meer zu segeln ist keine Form der Flucht, sondern der Hingabe an diese ursprünglichen Eigenschaften, an die Fluidität der Dinge. Es ist das Wasseräquivalent eines Spaziergangs, bei dem nichts zwischen einem selbst und der Welt steht, wie sie ist. Größe ist bedeutend, denn mit der Verkleinerung des Bootes erweitert sich die Welt. Das Durchfahren einer nur 20 Kilometer breiten Meerenge oder das Finden des Weges zwischen den Inseln eines zerklüfteten Archipels, das sorgfältige Ausnutzen der Gezeiten, oder das Warten vor Anker, bis sich die Flut dreht, wird zu einem ebenso großen Abenteuer wie das Segeln von einer Küste zur anderen in einem Boot, das für die Weiten des Meeres ausgelegt ist. Mit anderen Worten: Ein kleines Boot ist eher wie die Kleidung, die man trägt, als ein Gefährt, in dem man lebt. Man hat „die Erde, das Irdische“ – wie der heilige Paulus den ersten Adam beschrieb – als etwas Abtötendes und Verkrustendes abgeschüttelt und findet sich stattdessen in einer Art Freiheit wieder.

Diese Form der Auseinandersetzung mit dem Tatsächlichen unterscheidet sich von dem, was oft als „das maritime Erhabene“ bezeichnet wird, also dem Gefühl der Begeisterung angesichts der Weite des Meeres, seiner Unendlichkeit und der Ungebundenheit, fernab vom Land zu sein. Davon war ich nie überzeugt. Die Bedingungen auf See sind zweifellos weniger frei als auf einer Wiese oder in einem Wald. Das Land ist nicht so grausam wie das Meer. Das Meer ist in vielerlei Hinsicht eine Tyrannei. Im Ozean selbst gibt es keine Freiheit. Die einzige Freiheit besteht im Boot.

Illustration von dnbr/AdobeStock. Verwendet mit Genehmigung.

Die Kunst das Segelns lehrt, dass das Wichtigste vor dem Auslaufen passiert. Jedes Segel und jedes Fall, jede Reffleine, jeder Schäkel, jeder Ring und jeder Zapfen, jedes Kleidungsstück, das dich warm und trocken hält, muss in best möglichem Zustand sein. Jedes erworbene Wissen muss einfließen: wie sich Wind und Gezeiten entwickeln werden, wohin man ausweichen kann, wenn es stürmisch wird, wo man Lebensmittel und Getränke verstaut, damit man sie erreichen kann ohne das Steuer verlassen zu müssen. Erst dann kann man losfahren. Homer wusste alles über die Schönheit und Heiligkeit der Vorbereitung auf das, was er „die Salzwüste des Meeres“ nannte. Für die großen griechischen Epen war die Vorbereitung eines Schiffes eine Form der Liturgie. Jede Reise, die Homer beschreibt, beginnt damit, dass die kleine hölzerne Welt, auf die sich die Helden verlassen würden, in Ordnung gebracht wird.

Das ist das Paradox: Die Freiheit, die der Seemann erlebt, hängt davon ab, dass er die Disziplin einhält, die das Boot erfordert. Es ist eine Frage des Vertrauens, zu wissen, dass der Rumpf und die Spieren des Bootes in Ordnung sind, und gleichzeitig zu wissen, dass man sie bei Wind nicht überladen darf. Man darf das Boot nicht überfordern, sondern muss es schonend behandeln und auf Sicherheit achten, in der Hoffnung, dass das Boot einen ebenfalls schonen wird. Man muss aufmerksam auf das Meer und den Wind achten, jede Bewegung, jedes Trimmen der Segel, jede Bewegung des Ruders langsam und vorsichtig ausführen.

Es ist die Freiheit der Hingabe – aber was für eine Freiheit ist das? Sie übersteigt Isaiah Berlins berühmte Unterscheidung zwischen negativer Freiheit, also der Freiheit, das zu tun, was man tun möchte, ungeachtet der Konsequenzen, und positiver Freiheit, dem Gefühl der Freiheit, das entsteht, wenn man das Beste aus sich selbst oder sogar sein wahres Selbst verwirklicht. Es ähnelt eher der Idee des kanadischen Philosophen Charles Taylor, die er als „situierte Freiheit“ bezeichnet und die „freie Aktivität als begründet in der Akzeptanz unserer bestimmenden Situation versteht. Der Kampf um Freiheit . . . wird angetrieben durch die Bejahung dieser bestimmenden Situation als unsere eigene.“

Dies ist eine komplexe Formulierung. Sie versteht jedoch, dass Freiheit eine Form der Akzeptanz der Grenzen der Umstände ist, in die wir hineingeworfen wurden. Es handelt sich nicht um eine Behauptung des Selbst gegenüber diesen Umständen (sei es positiv oder negativ ausgedrückt), sondern um eine Identifikation des Selbst mit ihnen. Freiheit kann nur daraus entstehen, dass man die Grenzen dessen, wo und was man ist, anerkennt. Das kleine Segelboot auf dem weiten Meer macht dieses Akzeptieren besonders leicht. Wenn man auf dem Sofa liegt oder in einem Restaurant zu Mittag isst, scheint nichts offensichtlicher zu sein als unsere Fähigkeit zu wählen. Die Speisekarte des Lebens fördert die Illusion der Macht und nährt die Arroganz, die damit einhergeht. Das Boot ist das Gegenteil davon. Es zwingt zu einer notwendigen Bescheidenheit, zu einer Unterwerfung unter die allzu offensichtliche Realität der Situation, in der man sich befindet. Man kann nur das tun, was das Boot von einem verlangt. Und in diesem Zwang erblüht auf geheimnisvolle Weise ein Gefühl der Freiheit, in dem das eigene Leben vorübergehend von der Notwendigkeit befreit ist, Entscheidungen zu treffen.

Illustration von avelksndr/AdobeStock. Verwendet mit Genehmigung.

In der westlichen Tradition gibt es kein Segelschiff, das ein stärkeres Symbol für Freiheit verkörpert als die Schiffe der Phaiaken in der Odyssee. Als Odysseus schließlich an ihrer Küste strandet, von Poseidon in einen Sturm geworfen und kaum noch am Leben, findet er sich im Land der Meister-Segler wieder. Sie betrachten ihn als Amateur und Vagabund, halb Pirat, halb Kaufmann, halb Versager. Ihre eigene Flotte ist ein Traum an Perfektion. Ihre Fähigkeiten sind so vollkommen, sie widmen sich so ganz und gar dem Segeln, dass die Schiffe scheinbar von selbst segeln. Die Rümpfe scheinen die Kursrichtung entfernter Häfen zu kennen, und die Schiffe fliegen mit einer Geschwindigkeit dorthin, die anderen Völkern unbekannt ist.

Selbst im Griechenland der Eisenzeit kann die Auseinandersetzung mit den Gegebenheiten des Schiffes und seiner Funktionsweise eine Art Freiheit vermitteln. Als Odysseus nach Ithaka zurückgebracht werden soll, ist seine Abreise aus Scheria, dem Land der Phaiaken, ein Ritual der Befreiung. Der Herold des Königs „zeigt ihm den Weg zum schnellen Schiff und zum Sandstrand“. Die Königin weist ihre Dienerinnen an, ihm eine Truhe mit Kleidung, einen sauberen und gewaschenen Mantel, Brot und Rotwein zu geben. Als sie zum Schiff kommen, versammeln sich die Männer und

betteten jetzt für Odysseus ein Polster und leinenen

Teppich auf dem Hinterverdeck des hohlen Schiffes,

damit er ruhig schlief.Dann steig er hinein, und legte

sich schweigend auf sein Lager.

Die Besatzung setzt sich auf die Bänke und rudert das Schiff aus dem Hafen. Der Rumpf trifft auf die Wellen des Meeres

nd ein sanfter Schlaf bedeckte die Augen Odysseus’,

unerwecklich und süß, und fast dem Tode zu gleichen.

In diesem perfekten Schiffe findet Odysseus Befreiung von den Schmerzen des Lebens.

Also erhob sich das Steuer des Schiffs, und es rollte von hinten Dunkel und groß die Woge des laut aufrauschenden Meeres.Schnell und sicheres Laufes enteilten sie; selber kein Habicht Hätte sie eingeholt, der geschwindeste unter den Vögeln. Also durcheilte der schneidende Kiel die Fluten des Meeres, Heimwärts tragend den Mann, an Weisheit ähnlich den Göttern. Ach! er hatte so viel unnennbare Leiden erduldet, Da er die Schlachten der Männer und tobende Fluten durchkämpfte; Und nun schlief er so ruhig, und alle sein Leiden vergessend.