Subtotal: $

Caja

La navidad del carpintero

En este cuento navideño, una mujer fastidiosa se molesta con el esposo que repara el techo a una viuda en lugar de ir a la misa en Nochebuena. ¿Quién tiene razón?

por Peter Rosegger

miércoles, 07 de diciembre de 2022

Otros idiomas: English

Por fin se había terminado esta semana, en la que nada, ni siquiera un mueble, ni un adorno había quedado en su lugar por el torbellino, la enérgica labor de barrer, fregar y cazar la mugre. Todas las molduras estaban limpias, cada piedra blanqueada y cada pieza de metal pulida. Ya la casa brillaba por su limpieza purísima.

La calma después de una tormenta siempre ocasiona la solemnidad, más aún cuando el niño Jesús está por llegar. En un rincón de la casa hay una cuna preparada. Quien lleve zapatos se los debe quitar y debe andar solo en calcetines y en puntillas, porque Él duerme.

Con determinación, la señora iba y venía de cuarto en cuarto; tenía que ver que todo estuviera bien, sin huellas en el piso: mirar todos los arcones, armarios y ventanas, sin tocar nada, para que todo mantuviera su inmaculada belleza. El viento sacudía las ventanas y soplaba la nieve hasta el último recoveco y casi anochecía por la oscuridad del cielo. En la sala, sobre la mesa cubierta con mantelería blanca, había un crucifijo, una vela bendita prendida y una vasija de barro con una rama de cerezo, cortada hace tres semanas, en el día de Santa Bárbara. Estaba a punto de florecer, sus capullos brillaban y estaban hinchados como si en cualquier momento fueran a estallar en flor.

La mujer pasó a la puerta con prisa, la abrió, se levantó el dedo índice y silbó “¡Chis!” en la cocina, donde la criada lavaba los platos con demasiado ruido, “¡Chis, que duerme el niño Dios!”.

La señora se sentía profundamente pía. Sus cañas ceñían su cabeza en dos trenzas, se había puesto su pañuelo rojo y su delantal de seda. Con el rosario en sus manos unidas se sentó en la butaca, al lado de la mesa, y no pensó en nada excepto: ¡La nochebuena! y ¡El niño Dios!

De repente hubo un estallido en el rincón. Su esposo, el carpintero, tendido en el banco junto al muro, se había dado vuelta y había golpeado su codo, tan fuerte contra el respaldo de una silla, que había caído al piso con estrépito.

“¡Chis!” dijo entre dientes, levantándose. “Qué inquieto estás.”

“¿Yo, inquieto?” Rozó la mano por la cara y continuó, “¿Ya no puedo ni dormir? ¿No me puedes dejar en paz?”

“Si no quieres orar, ¡cállate por lo menos, hombre! Y tampoco te quedes dormido.”

“Pero, abuelita, cuando alguien duerme, no hace ruido.”

“¿Eso es lo que piensas? Cuando duermes es cuando haces más ruido. Si no vuelcas una silla por agitar los brazos, perforas la pared. Cualquiera pensaría que había por lo menos dos aserraderos y una máquina de trillar en esta casa.”

“Sí, claro que se apagan los aserraderos y las máquinas de trillar en nochebuena”, respondió él con calma, incorporándose.

“¡Ay!, no hables tonterías, por favor. Busca aquí una buena oración navideña.” La señora agarró el devocionario del estante, pasó el delantal por la cubierta desgastada, que ya estaba empolvada de nuevo, y lo colocó sobre la mesa.

“¿Cuál es tu problema?”, él preguntó, tranquilo. “Cuando toquen las campanas, claro que oro, pero ahorita quiero dormir un poquito más.”

“¡No discutas!”, gritó ella, impaciente, pateando una banqueta debajo de la mesa.”

Él la miró y sonrió.

“Mujer”, dijo, “ni siquiera la tercera edad te ayuda, ¡no vas a cambiar nunca!”

“¡Mira quién habla!” respondió. “Un hombre debe recordar, por lo menos en un día como este, que se le ha echado agua bendita ¿No tienes ni un poquito de piedad? ¿No sabes que mañana es la navidad?”

“¿Hago mal?”

“Tampoco haces bien. Anda, busca una oración.”

“Nadie me obliga a ser piadoso. Si no viene del corazón…”

“¿De tu corazón? ¡José y María, esperaremos mucho! Toda la semana eres tan anticristiano, que es un escándalo. Las fiestas son para la piedad.”

“¡Por favor!”, replicó el carpintero, enojado. “Si un hombre trabaja durante toda la semana y hace su deber en el nombre de Dios y no daña a nadie, entonces, tiene que ser sumamente pío los domingos, ¿no? ¡Mujer!, ¿cómo se hace eso?”

“Ora, te dije, y cállate. El santo Cristo se despertará bastante pronto cuando vuelva a juzgar a los vivos y los muertos… Jesús y María, ¿qué es eso?”

Por un momento se puso oscura la sala, como si se hubiera corrido una cortina negra en la ventana; entonces, se sintió un ruido sordo y el remolino furioso de nieve. El carpintero fue a la ventana y miró hacia fuera, la tormenta había arrancado una rama gruesa del viejo abeto delante de la casa.

“¡Ay!, Dios mío, ¡qué día!” gimió la mujer, retorciéndose las manos. “Eso es mal agüero de un año sin paz.”

“Si el diablo no te lleva, así será”, refunfuñó el carpintero.

“Hoy no peleo contigo”, respondió ella con desdén. “Pero espera que termine el día, entonces verás a quién se lleva el diablo.”

Agarró un frasco de agua bendita y se puso a rociar todas las cosas en la sala, especialmente a su esposo. Él la miró de mal humor, negándose a moverse.

“¡Ni siquiera se santigua cuando lo rocío con agua bendita!”

Corrió a la cocina, regresó con un cuenco de brasas y, echando incienso, lo llevó por toda la casa, según la antigua costumbre de navidad, cerca de la mesa, a la cama y, finalmente, a su esposo, a cuyas narices atacó el humo con tanta vehemencia, que echó palabrotas y abrió la ventana.

La ventana se abrió justo a tiempo. En medio del viento oyó las voces en la calle. El torbellino había causado mucho daño en el pueblo, el techo de la viuda Cenzi se había desplomado y desde arriba uno podía mirar a la madriguera de los niños.

“Es porque esa gente no ora”, dijo la esposa con desprecio. “¡José y María!, así es la vida. ¡Arruinada toda la nochebuena! Y en vez de decir sus oraciones navideñas, ahora él se va. Te pregunto, ¿quién nos va a proteger si no el santo Dios?”

La viuda Cenzi tenía a tres niños pequeños, el mayor encamado con escarlatina. Nadie la quería mucho en el pueblo y dizque, a veces, cosechaba papas donde no había plantado ninguna. Ahora el techo de su casa había sido derribado, las tablillas estaban desparramadas en el camino y la viuda buscaba unos vecinos amables para que le dieran hospedaje a los niños. Nadie quería dar refugio al niño con escarlatina, hasta que el maestro se ofreció a cuidarlo, pero no fue posible por temor de contagio. Unos se dirigieron a la esposa del carpintero, quien no tenía hijos, pero ella no quería echar a perder su nochebuena por un niño enfermo. Por fin, el cura se acordó que “aquel”, a quien esperaban esa misma noche, había dicho que, quien diera hospitalidad a un niño se la estaría dando a Él mismo, aunque no estaba seguro de la cita exacta. Así, con amabilidad y ayuda de la cita, arregló con su ama de llaves para que el niño se quedara en la vicaría, hasta que el techo se reparara, por lo menos por ahora.

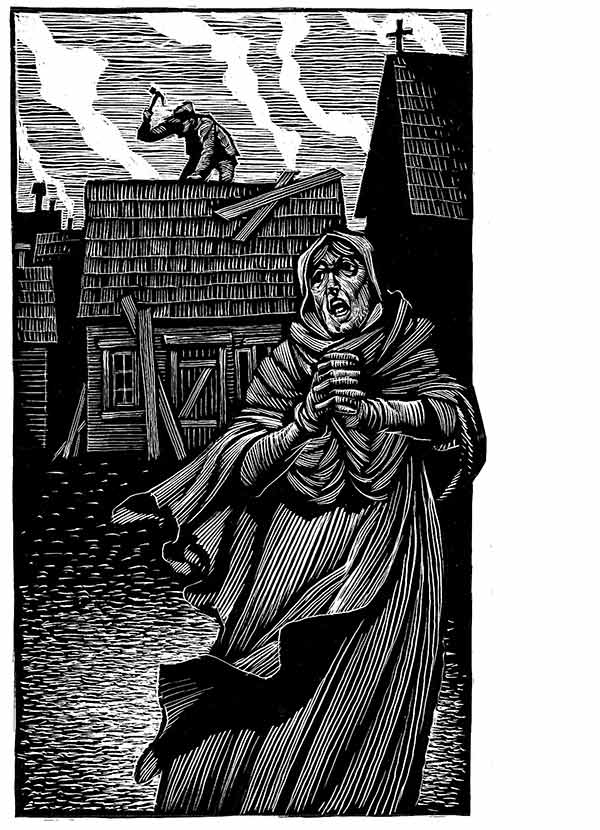

Grabado en madera por David G. Klein

El carpintero había salido. Con voz más fuerte que el viento llamó a sus vecinos y oficiales quienes llegaron con escaleras, herramientas y tablas. Había un martilleo y un serrar en el pueblo, que duró toda la noche bajo la luz de antorchas improvisadas. Esta situación causaba horror a la mujer del carpintero, quien valoraba más que todo la calma santa y paz divina de la nochebuena.

“¿Cómo podrá florecer el ramo del cerezo en este alboroto? ¿Cómo podrá dormir el niño Jesús?”, se preguntaba.

Cuando las campanas sonaron para la misa del gallo, los hombres todavía trabajaban en el techo de la viuda Cenzi. Mientras que la congregación cantaba en la iglesia, el embate y los sonidos metálicos de clavos y herramientas competían tanto con el estrépito de la tormenta, que las mujeres, despojadas de su humor de nochebuena, quedaron horrorizadas. Finalmente, cuando todas las campanas sonaron juntas y el órgano exultó en el clímax de la misa, los hombres que ayudaban a reparar el techo saltaron al suelo y corrieron a la iglesia, y el carpintero se descubrió en el esqueleto del techo solo con dos oficiales. Parecía que la tormenta soplaba más fuerte, intentando derribar lo que acaban de construir.

El carpintero esperaba terminar el techo antes de la madrugada. Pero cuando vio que la mayoría le había abandonado y que, hasta los chicos que llevaron las antorchas, las habían dejado caer en la nieve cuando corrieron a la iglesia, se puso a vociferar maldiciones.

“¡Al diablo con esos malditos hipócritas! Casi lamen los pies del santo Señor, pero al mismo tiempo abandonan a estos pobres diablos a morirse del frío. Se sentarán en los bancos hasta podrirse. Pero Dios en el cielo no puede estar muy satisfecho con ellos. ¡Qué camada de víboras! Oye cómo cantan ‘Gloria a Dios en las alturas’ y ve cómo besan la imagen de cera del niño Jesús y lo miman como si fuera una muñeca, mientras estos pobrecitos están al punto de estirar la pata por el frío.”

Acabada la misa y saliendo la gente de la iglesia, el carpintero todavía estaba en el techo, trabajando y diciendo palabrotas. Un hombre dijo a otro: “Pobrecito, se vuelve loco si no lo ayudamos. Tal vez la culpa de su lenguaje es un poco de nosotros. Vamos, echémosle una mano. Podemos terminar el techo en una hora, nomás.”

Pero otro se plantó en frente del quien hablaba y dijo: “¿Crees de veras, compañero, que yo sería tan anticristiano para trabajar en la santa madrugada de Navidad?”

Pero su actitud fue tan santurrona, que el efecto fue totalmente contrario a su intención.

“¿Oíste eso?” preguntó alguien”. Cuando veo tanta hipocresía, prefiero al carpintero y sus malas palabras; y, yo por lo menos, le ayudo a terminar el techo.”

Otros subieron la escalera también. Se prendieron de nuevo las antorchas y el serrar y martillear empezó otra vez, con tanto vigor renovado, que la esposa del carpintero, en la desesperación, se tapó los oídos con las manos.

“No se puede dormir ni orar con ese ruido. Y ese pagano esposo mío prefiere a una mendiga que al niño Jesús y ni siquiera le permite descansar en la cuna, ¡que Dios lo perdone!”

Cuando salió el sol, el día de Navidad, un viento glacial todavía soplaba sobre los techos y en varios gabletes aún bailaban nubes de nieve. Pero el techo de la viuda Cenzi estuvo fijo, seguro e impermeable, un fuego chisporroteaba en la hoguera y la mujer y sus niños habían regresado a casa. El carpintero se había echado en su cama, vestido todavía con el abrigo y las botas y roncaba con vigor. Su esposa lo miró con disgusto desde la entrada.

Ella no se podía calmar. Se sentía miserable. Antes de la misa solemne fue a la vicaría, pero apenas podía pronunciar palabras entre sus sollozos. Qué mujer infeliz era, por fin tartamudeó, por tener tal esposo. Sí, normalmente era silencioso y trabajador, pero ¡no tiene religión! ¡Ni siquiera un poquito! Y si ella vive hasta alcanzar los cien años, ¡jamás se olvidará de esa noche!

“No dijo ni un paternóster, tampoco dio la bienvenida al niño Jesús, ni siquiera con una oracioncita ¿A qué final llega tal hombre? Y esta mañana, la gente iba de casa en casa diciendo que nunca habían oído a alguien soltar tantas palabrotas en Nochebuena como este esposo mío. Usted lo debe de haber oído, Reverencia, después de la misa del gallo. ¡Cómo temblaba mi alma!”

El padre, que estaba sentado con las manos unidas en el regazo, sonrió con benevolencia a la mujer trastornada.

“De cierto, oí algo anoche —dijo— pero pensaba que era una oración.”

“¿Una oración?”, gimió la mujer, alzando las manos unidas encima de la cabeza y dejándolas caer como si sufriera una apoplejía.”

“Hermana”, dijo el padre, “algunos tienen modos extraños de orar. Por ejemplo, los judíos atan sus filacterias por la cabeza cuando oran. Otros voltean las páginas de sus libros de oración. Y otros toquetean los abalorios de sus rosarios. Bueno, nuestro carpintero martilla clavos en tablillas de madero durante su paternóster.”

La mujer se apretó las manos otra vez en desesperación. “¿Dijo ‘paternóster’, Reverencia? ¡Qué paternóster pudo ser, si maldijo y gritó durante la santa misa! Si nuestro querido señor no fuera tan clemente, ¡el suelo se habría abierto para tragarlo!”

“Admito”, replicó el padre, “que tal vez escogió sus palabras con poca discreción. Pero sus motivos ciertamente eran buenos. Y eso es lo que cuenta. Mientras gritaba y decía palabrotas, estoy seguro que no pensaba en nada más que proveer abrigo para la pobre viuda y sus niños, y que los otros hombres le debían estar ayudando. Probablemente todos oramos anoche con devoción, pero pienso que la oración del carpintero fue la más agradable a Dios.”

“Y ahora”, gritó la mujer, “cuando los demás están en camino a la Misa solemne, ¡él está durmiendo como un burro!”

“Déjalo dormir, hija mía. Así como su trabajo fue su oración, lo es también su sueño.”

La esposa del carpintero salió sacudiendo la cabeza. No le vio ni pies ni cabeza a lo que el padre le había dicho ¿A dónde iban a llegar? Si la maldición fue una oración, entonces, ¿qué es la oración? Pero ella no encontró la respuesta a su pregunta.

Traducción de Coretta Thomson. La versión en inglés se encuentra en Home for Christmas.